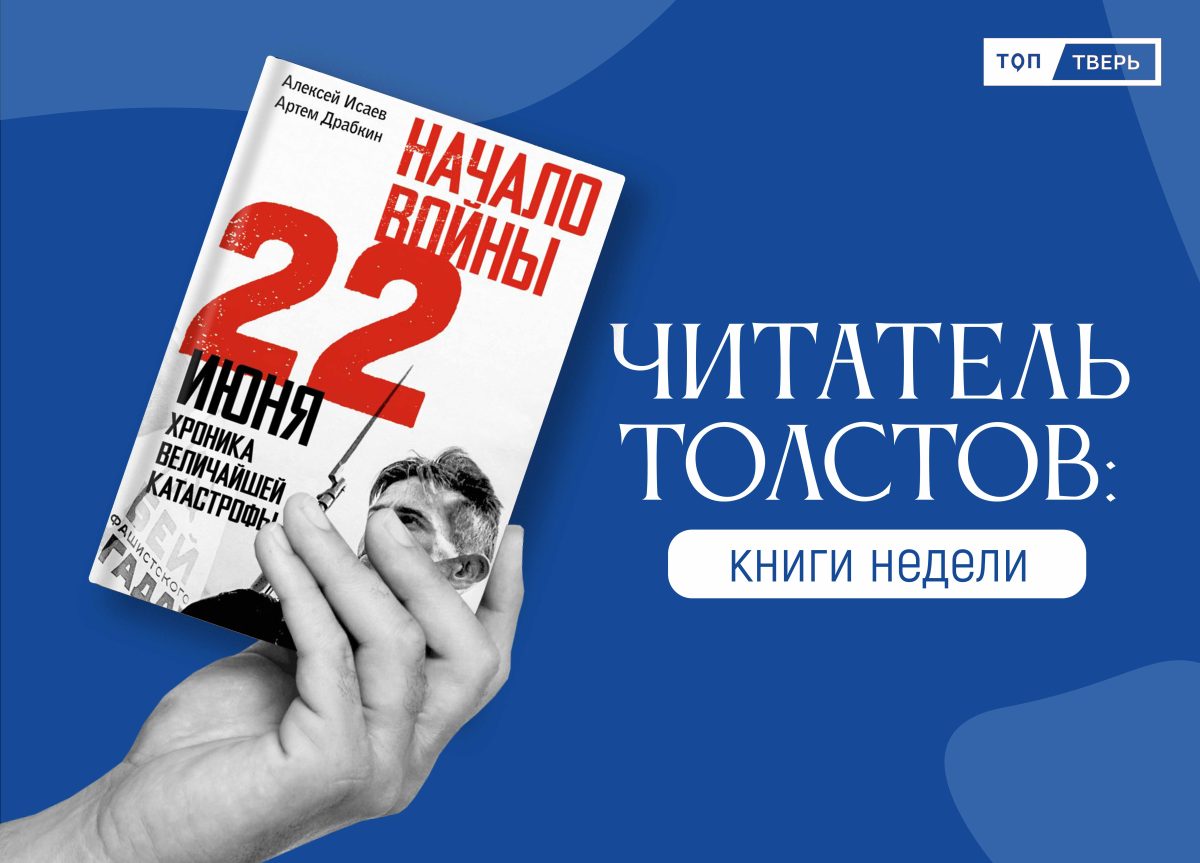

Читатель Толстов: первый день войны, уход за стариками и план действий при апокалипсисе Сегодня, дорогие читатели, День Победы. И в обзор «Читатель Толстов» постарался включить как можно больше новинок военной истории и мемуаристики. К юбилею таких книг вышло немало. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ Прежде всего представим авторов, хотя всем, кто интересуется военной историей, их имена известны и так. Артем Драбкин – создатель и координатор интернет-ресурса iremember, где уже лет 30 собираются мемуары реальных участников Великой Отечественной. В плане «устной истории» в России не сделано ничего такого же монументального. На основе материалов сайта Драбкин регулярно выпускает книжки: сборники воспоминаний летчиков, разведчиков, танкистов. Разлетаются эти книги моментально. Его соавтор Алексей Исаев – самый авторитетный военный историк в России, главный эксперт именно по Великой Отечественной, у него тоже издано множество книг, но я еще советую слушать его лекции – они в Сети выложены много где. И вот два этих замечательных человека объединились, чтобы самым подробным образом описать первый день войны, 22 июня 1941 года. Это воскресенье навсегда обозначено в отечественных календарях черным траурным цветом. Это — одна из самых страшных дат в нашей истории. Это — день величайшей военной катастрофы. Используя многочисленные документы и свидетельства реальных участников тех событий, авторы тщательно, буквально по каждому участку фронта, рассказывают о том, как складывалась ситуация в первый день фашистского нашествия. И обнаруживаются весьма необычные выводы. Например, перед войной в советских войсках шла усиленная пропаганда «безопасности» вермахта – мол, немецкие пролетарии ни за что не станут воевать с пролетарским государством. Это создало систему определенного благодушия, а главное – не был четко сформирован образ врага, красноармейцы не знали, с кем именно им предстоит сойтись на полях сражений (не напоминает ли это такого же благодушия уже в наши дни, в первые месяцы СВО, когда противника сильно недооценивали). Вот, например, что вспоминал младший лейтенант Белкин о первом знакомстве с немцами: «Мы пленили шесть немцев. Пленные немцы были совсем не такие, как их рисовали нам в училище. Эти были крепкие, загорелые, стриженные под бокс (наших солдат стригли «под ноль»), воротники расстегнуты, рукава закатаны. Стали допрашивать. Я знал немецкий язык и переводил на этом допросе. На все вопросы немцы отвечали одинаково: «Сталин капут! Москва капут! Руссише швайн!» Предупредили: не дадите сведений — расстреляем. Ответ не изменил ся. Стали их расстреливать по одному. Никто из шести немцев не сломался, держались перед смертью твердо, как настоящие фанатики». Кроме того, в первые часы войны из штабов приходили приказы, что речь идет, возможно, о провокации со стороны немцев, поэтому запрещали (!) сбивать немецкие самолеты и открывать артиллерийский огонь. Драбкин и Исаев рисуют картину тотальной, всеобщей растерянности, которая уже к вечеру 22 июня (где-то и позже) сменилась осознанием того, что началась война. И советские части стали оказывать ожесточенное сопротивление. Настолько ожесточенное, что в одной из немецких дивизий в первый день вторжения в Советский Союз были выбиты все офицеры, а потери убитыми и ранеными немцы назвали «чрезвычайно незапланированными». В строках документов и живых голосах участников идет речь и о подвигах, и о панике, и о том, как шок первых часов войны не деморализовал советских солдат, а породил неистребимую волю к сопротивлению. Наиболее дальновидные люди уже 22 июня 1941 года поняли, что Гитлер и его армия сломают себе хребет. Только что рассказали о книге, как началась война, а теперь – как она закончилась, переиздан классический труд дипломата и историка Марлиза Штайнерта. Все мы помним, что гитлеровская Германия подписала полную и безоговорочную капитуляцию 8 мая 1945 года. Однако почти не упоминается, что было потом. Перед самоубийством Гитлер написал «политическое завещание», и в нем составил список нового германского правительства. Главой этого правительства Гитлер назначил гросс-адмирала Карла Деница, командующего нацистскими военно-морскими силами. И, что самое интересное, в течение 23 дней это правительство работало, принимало условия капитуляции, даже вело какие-то переговоры. И самое поразительное – Дениц надеялся, что сейчас, вот-вот, после победы союзники рассорятся, и война продолжится, Германии снова дадут возможность воевать на всех фронтах. Карл Дениц потому и был выбран Гитлером на пост своего преемника, поскольку из высших руководителей Третьего Рейха он был самым воинственным. «Капитуляция Германии» — это подробная хроника тех 23 дней существования правительства Деница, от его назначения до того, как гросс-адмирала (как и весь состав правительства) арестовали американцы. И стали готовить нацистских вождей к Нюрнбергскому судебному процессу. Впрочем, это уже другая история. Новая книга Леонида Млечина составлена из очерков, посвященных советским военачальникам времен Великой Отечественной войны. Казалось бы, вышло множество биографий прославленных полководцев, в том числе и в серии «ЖЗЛ», но Млечин, привлекая малоизвестные воспоминания и архивные документы, рассказывает об эпизодах военной карьеры своих героев, которые по разным причинам оставались вне фокуса внимания других исследователей. И мы узнаем, что, например, Климент Ворошилов в годы войны руководил партизанским движением, а в мирные годы шесть лет возглавлял советское правительство. Или о том, что генерал Иван Петров, прославленный командующий Приморской армией, защищавшей Крым и Севастополь, в последние месяцы войны занимался спасением шедевров мирового искусства из Дрезденской галереи. Или о судьбе генерала Михаила Лукина, попавшего в плен под Вязьмой, перенесшего несколько операций, ему немцы предлагали сотрудничество, но Лукин отвергал любую возможность помощи врагу. После войны Лукин, без ноги и с парализованной рукой (последствия ранений) жил в Москве, и несколько советских маршалов, в том числе Рокоссовский, обратились с коллективным письмом в советское правительство с просьбой присвоить ему звания Героя Советского Союза. В книгу вошли очерки как об известных полководцах (Жуков, Конев, Рокоссовский), так и о тех военачальниках, о которых мало писали, но благодаря им и стала возможной Победа в самой страшной в истории нашей страны войне. Еще одно переиздание знаковой военной книги – мемуары капитана вермахта, командира моторизованной роты 13-й танковой дивизии, который во время войны в России вел ежедневно дневник. Шибелю невероятно повезло как фронтовику – он вошел на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года, а последний бой принял 8 мая 1945 года. Сам он пишет, что ему повезло уйти в американскую зону оккупации до того, как немецкая армия капитулировала на всех фронтах. И уже после войны, переработав свои фронтовые дневники, Шибель написал предельно подробную и честную книгу о том, что представляла собой война на Восточном фронте глазами офицера, непосредственно участвовавшего в боях на передовой. Множество описаний конкретных боев, много фронтовых историй. Для военных историков мемуары Гельмута Шибеля до сих остаются одним из важных источников того, что происходило в России в годы войны. Павел Крашенинников – депутат Государственной Думы РФ и президент Союза юристов России. А еще – автор книг по истории права. В «Читателе Толстове» мы обозревали его книгу «История отечественных конституций» (18+), а новая книга посвящена Великой Отечественной войне, но это необычный взгляд на военную историю – взгляд профессионального юриста. Тема на самом деле совершенно неисследованная. Во время войны и сразу после нее возникало множество правовых коллизий, которые просто не были прописаны в советском законодательстве. Например, какой правовой статус у солдат, пропавших без вести во время боев? Или партизаны – их относить к военным или они все-таки гражданские? После войны таких коллизий стало еще больше. Как выстраивать отношения с новыми социалистическими государствами в Европе? Или вот такая ситуация: после войны в 1947 году советское правительство объявило о возвращении гражданства Советского Союза всем эмигрантам, которые вернутся в СССР. Но по другим законам все эмигранты считались по умолчанию предателями и врагами, как найти безупречные юридические формулировки для их нового статуса? Юриспруденция тоже вела свои сражения, которые по большей части оставались незаметными и неизвестными – и теперь новая книга Павла Крашенинникова проливает свет на эти забытые страницы истории Великой Отечественной войны. Человечество стареет, продолжительность жизни увеличивается, и это приводит к тому, что болезни, которые прежде настигали людей в очень почтенном возрасте, постепенно становятся массовыми. Например, Альцгеймером, старческим слабоумием или деменцией страдает около 40% пожилых людей. Всех нас ждет старость, а пока – почитайте книгу о том, как ухаживать за пожилыми родственниками. Ее автор Андрей Убогий не только известный практикующий врач, но и популярный автор литературных произведений о медиках (об одной из его книг, «Истории Луны», 16+, «Читатель Толстов» не так давно рассказывал). Самые важные вещи, которые необходимо обеспечить для пожилых родственников (помимо таблеток, походов по врачам) – это безопасность и общение. Чем больше человек общается, тем медленнее идут процессы постепенного угасания. А безопасности посвящена отдельная глава. Вообще книга выстроена очень грамотно: полезные советы перемежаются с историями больных из практикой самого доктора Убогого. Книга относительно небольшая, но в ней нашлось место для самых разных аспектов общения со стариками: как организовать уход за лежачим больным, или что лучше всего дарить своим пожилым родителям (теплые перчатки, шарфы и пледы, потому что люди старшего возраста больше, чем мы, страдают от сквозняков и холода). Полезно. Очередной «самоучитель по выживанию», но более, что ли, остроумный и в то же время не лишенный определенной научной ценности. Потому что Афина Актипис, с одной стороны, дурачится, рассказывая, например, как себя вести во время встречи с зомби. А с другой – внимательно и подробно изучает уровень безопасности современного жителя мегаполиса, и каким угрозам он подвергает свою жизнь. Опираясь на эволюционную психологию, историю, науку о мозге, теорию игр и многое другое, она объясняет, что мы как вид приспособлены к выживанию во время глобальных катастроф, тем более опыт таких массовых вымираний в истории человечества уже есть (вы слышали когда-нибудь о том, что ледниковый период уничтожил 99% людей, живших на территории современной Европы?). В книге есть действительно полезные сведения – почерпнутые самой Афиной Актипис из специальных научных исследований. Апокалипсис, говорит она, никогда не наступит на всей планете одномоментно, у нас будет время либо принять меры безопасности по месту жительства, либо уехать в более безопасную страну. А выживать лучше всего не в одиночку, а в команде, так больше шансов. Очень интересное исследование, предпринятое американским журналистом Дэном Оззи (сам он предупреждает, что это псевдоним, взятый им в целях безопасности). Оззи есть чего бояться: «Продажный рок» — скрупулезное развенчивание самых громких и известных рок-карьер 1990-х. Тогда у рок-музыки, считает автор, появился шанс (судя по всему, последний) сохранить праведную миссию социального протеста. Но к тому времени музыкальный бизнес страдал от недостатка притока новых свежих талантов, и музыканты вставали перед сложной моральной дилеммой: оставаться истинными рокерами, бунтарями, независимыми артистами или продаться индустрии, заработать кучу денег, а вместе с ним получить от поклонников клеймо «и эти продались капиталистам». Дэн Оззи изучает историю 11 самых известных и коммерчески успешных групп 90-х, от Green Day до My Chemical Romance, чтобы на основе интервью, личных впечатлений и архивных изысканий показать разные формы, которыми корпоративный капитал «соблазняет» даже самых, казалось бы, несгибаемых бунтарей. В книге много очень интересной информации, как вообще устроен музыкальный бизнес в современной Америке. Михаил Бару – великий российский автор путевой прозы, певец маленьких городов, человек, благодаря книгам которого мы и можем познакомиться с городками «районного значения», которые вряд ли когда посетим. «Читатель Толстов» признается в самой нежной любви к книгам Михаила Бару, о двух из которых (обе вышли в «НЛО» в серии «Письма русского путешественника»), «Непечатных пряниках» и «Скатерти английской королевы», я писал в обзорах. Бару пишет обычные путевые очерки, но это такие умные, глубокие, исполненные какой-то поэтической грусти травелоги, благодаря которым мы многое узнаем о маленьких городах, куда писательская судьба занесла Михаила Бару. Есть среди них, к слову, и наши тверские города – Старица, например, или Кувшиново.Недостаточно просто поделиться своими дорожными впечатлениями – Михаил Бару тщательно изучает историю каждого города, листает подшивки местных газет, гуляет по улицам – и создает удивительные тексты, которые даже не знаю с кем сравнить, у нас так, как Бару, не пишет никто. Вот и в новую книгу вошли очерки, посвященные трем городам Псковской области — Опочке, Острову и Порхову. Многое в их истории определилось пограничным положением: эти уездные центры особенно остро переживали столкновение интересов России и других европейских держав, через них проходили торговые и дипломатические маршруты, с ними связаны и некоторые эпизоды биографии Пушкина. Но, как всегда, Бару обращает внимание читателя не столько на большие исторические сюжеты, сколько на то, как эти глобальные процессы преломляются в частной жизни людей, которым выпало жить в этих местах в определенный период истории. Весьма любопытное историческое исследование, вернее, это коллективная монография, сборник статей разных авторов, посвященных такому явлению советской жизни, как ведомственность (наверняка многие и не знают, что это такое). Советский Союз, особенно в последние десятилетия своей истории, превратился в крайне забюрократизированное государство, в котором чтобы решить какой-то важный вопрос, нужно было хорошо представлять, как устроена советская система управления. При этом если западные историки советскую ведомственность изучали серьезно и глубоко (им было важно разобраться в работе управленческих механизмов, действовавших в СССР), у нас «Советская ведомственность» стала, по сути, первым обсуждением этой темы. Разработка и принятие решений, их исполнение, согласование с разными ведомствами, бюрократические препоны, наконец, люди, которые занимали руководящие посты – авторы монографии постарались рассказать о самых разных аспектах советской ведомственности. Которая, с одной стороны, определялась во многом идеологическими принципами, с другой – хронической нехваткой ресурсов, с третьей – парадоксально устроенной экономикой, отрицавшей любое понятие получения прибыли. Многие явления советской жизни выглядят совсем по-другому, если рассматривать их через призму ведомственности как особенного феномена. Усиление директорского корпуса предприятий, формирование трудовых коллективов, становление территориально-производственных комплексов, капитальное городское строительство и жилищные условия, социальная политика и музеефикация индустриального наследия, публичная сатира и художественная литература – поверьте, оторваться от этого сборника, особенно если вам интересна советская история, будет невозможно. Сама книга (первое издание) вышла еще в 1940-е годы, с тех пор много раз переиздавалась и сегодня считается важным источником о жизни немцев в гитлеровской Германии накануне второй мировой войны. Уильям Ширер, американский журналист, устроился собственным корреспондентом нескольких европейских изданий в Берлине. И проработал до 6 декабря 1941 года – в этот день Германия объявила войну США, все американские журналисты были высланы из страны. Пресс-карта корреспондента и американский паспорт открывали ему двери в такие места, куда обычный (да даже высокопоставленный) немец не всегда мог попасть. А умения ярко, тонко, остроумно описывать мероприятия, на которых доводилось бывать, людей, с которыми сводила его журналистская судьба, да просто впечатления от берлинской жизни при нацистах – это и сделало «Берлинский дневник» настоящим бестселлером. Ширер довольно близко знал Гитлера, часто бывал на его выступлениях, ему в качестве особо доверенного сотрудника прессы разрешали даже посещать фронт, общаться с немецкими дипломатами… В итоге он написал крайне занимательную хронику жизни гитлеровского Берлина, куда включил даже популярные анекдоты, которые слышал от берлинцев. Например, такой: «Самолет, в котором летели Гитлер, Геринг и Гиммлер, разбился, все трое погибли. Вопрос: кто спасся? Ответ: немецкий народ». Это сборник небольших историй, написанных действующим (в смысле – воюющим) командиром батальона «Родня» Евгением Николаевым, позывной «Гайдук». Понятно, что в этих записках, представляющих собой и фронтовой дневник, и размышления автора, и какие-то повседневные заметки, споры, сюжеты, не может быть какой-то единой композиции. Все подчинено тому, что автор находится на передовой, теряет друзей, ходит в атаку, рассуждает о прошлом и будущем Новороссии. Эти короткие злые и хлесткие заметки позволяют понять больше о том, что происходит на линии фронта, и какие люди там бьются, чем официальные сообщения Минобороны и даже репортажи штабных военкоров «с места боев». Вот такие, например, откровения: «Кстати, на определённых этапах биологических процессов запах разлагающегося поляка и запах цветения акации практически идентичен. Удивительно, но факт. Особенно если акаций много. Если наших павших мы выносим за многие километры, то «немцев» мы не хороним, особенно если этополяк. Они лежат там, где их нашла смерть. Иногда это неприятно. Особенно тогда, когда хочешь занять действительно качественный и удачно сооружённый блиндаж, а там, раскорячившись, лежит «жолнеж» и от мух не продохнуть. Даже если его вытащить, находиться в этом «помещении» ещё долго будет нельзя. Всё пропитано липкой европейской плотью. Обидно!». Книга вышла в серии «Русская Реконкиста», которая стала сегодня главной книжной серией, где издается настоящая, подлинная фронтовая проза. Книжка небольшая по объему, но плотно насыщенная интересной фактурой. Как-то никогда не задумывался, как в обиходе человечества появились кладбища – «города мертвых», погосты, где хоронили усопших. А это, оказывается, любопытнейшая история. В дохристианскую эпоху большинство людей, кроме самых знаменитых цезарей, полководцев хоронили как придется – в Керчи, помните, недавно нашли массовое захоронение античных гребцов, которых просто побросали в мусорную яму. Но потом появилось христианство, люди стали готовиться предстать перед Страшным Судом, а для этого требовалось «быть неподалеку», поэтому первые организованные захоронения стали появляться возле церквей – считалось, что там особо священная, намоленная земля. Потом появилась традиция ставить надгробные памятники, потом – очень и очень постепенно – сформировалась та погребальная культура, которая существует в наши дни. Примечательно, что гробов до XVIII века в Европе не знали – и опять же в них поначалу хоронили только самых состоятельных,семьи которых могли потратиться на изготовление деревянного «дома для покойника». А вот в отдаленном будущем кладбища могут исчезнуть! По разным причинам: кладбищенские земли нужны под застройку, все больше людей отказываются соблюдать религиозные обряды и предпочитают, например, кремацию, которая считается более «гигиеничной» процедурой. Да и число одиноких, которых некому хоронить, также растет с каждым годом. Британский историк-медиевист Энтони Бейл приглашает читателей в одиссею по миру Средневековья, полному чудес и неожиданностей, Принято считать, что в Средние века люди, как правило, рождались, жили и умирали, не покидая своих деревень и городов. На самом деле в те времена люди много путешествовали, и дороги средневекового мира были весьма оживленными. Здесь можно было встретить бродячих фокусников и артистов, можно было встретить странствующих рыцарей, или паломников, которые следовали к святым местам. Можно было повстречать роскошные процессии – посольства из далеких стран. Или бродяг, искателей удачи, которые могли пешком пройти всю Европу в поисках интересного дела. Или наткнуться на группы крестьян, бегущих из своих земель, охваченных войной или чумой, или повстречать настоящих разбойников, которые промышляли тем, что грабили путников. Наконец, трудно поверить, но в Средние века существовали настоящие туристы! В основном это были богатые аристократические дамы, которые под охраной и в сопровождении многочисленных слуг могли отправиться посмотреть какой-нибудь интересный замок. Путешествуя вместе с учеными, шпионами, монахами в разные концы света, вы пройдете по улицам Рима, побываете при ханском дворе в Пекине, проедете верхом на осле по находящемуся под властью мамлюков Иерусалиму, посетите шумный базар Тебриза. Оригинальную и занимательную книгу по средневековой истории написал Энтони Бейл! Почему Лев Троцкий, погибший в результате покушения 85 лет назад, по-прежнему остается актуальным для сегодняшних исследователей? Прежде всего потому, утверждает американский биограф Джошуа Рубинштейн, что в политической карьере Троцкого, в его восхождении к вершинам власти, в его личной жизни, наконец, в его жизни в изгнании, когда Троцкий, «разоруженный пророк», прожил 12 лет в Мексике, остается множество загадок и вопросов, на которые не получены ответы. Рубинштейн тщательно изучил архивы, переписку Троцкого, его публичные выступления и философские работы (и не забывайте, что Троцкий в первую очередь был невероятным оратором, успешным военным корреспондентом) – и на многие вопросы ответил. Понятно, что о Троцком написаны сотни книг, десятки из них переведены и изданы в России, но новая биография Троцкого открывает все новые и новые грани этого политического деятеля. Например, я с удивлением узнал, что к большевикам Троцкий присоединился буквально накануне Октябрьской революции, что после неудачного покушения он активно защищал в печати организатора покушения Харта, что Троцкий постоянно отвергал все возможности вернуться в большую политику (а его прочили вместо Сталина новым вождем советского государства – интересно, как бы это удалось провернуть). Книга Джошуа Рубинштейна в очередной раз прикасается к биографии одного из самых ярких, креативных, творческих и темпераментных политиков ХХ века. Два года назад выходил дебютный сборник рассказов Натальи Бакировой «Дальний лог», где действие всех историй происходило в вымышленном уральском городе Баженове, сосредоточенного вокруг атомной станции (и в новой книге есть цикл рассказов «»Правила атомщиков»). Жизни (в смысле интересной, наполненной, осмысленной) в Баженове нет, все пытаются отсюда уехать, а те, кто остался, влачат жалкое существование. Кто-то тихо спивается, кто-то становится наркоманом. В Баженов приезжает молодой врач-инфекционист (повесть «При мне никто не умрет»), который пытается спасти хотя бы кого-то, но зараженные СПИДОМ, как говорит его профессор-учитель «стигматизированы» — они скрывают свое заболевание, чтобы их не уволили с работы, не выгнали из дома, да даже друзья не решаются обменяться рукопожатием, а родственник может, например, потащить свою ВИЧ-инфицированную сестру на кладбище – выбирать место для могилы. Из всех текстов, составивших сборник, именно эта повесть мне понравилась больше всего. Это, насколько я могу судить, первое обращение к такой теме в современной российской прозе. Наталья Бакирова пишет хорошую прозу – спокойную, не жалостливую, рассудительную. О том, что даже есть у тебя в жизни любимая профессия, дом, семья, дети, не каждому удастся сыграть главную роль в собственной судьбе. Или переписать неудачный сценарий. Книга вышла в серии «Исторический контекст». С одной стороны, это исследование о том, как в Московии зарождалась геополитика, как при Иване Великом начала формироваться централизованная власть, как присоединяли земли, и подробное описание перипетий этого процесса от Ивана Великого до его внука Ивана Грозного. Но мне книга показалась интересной прежде всего занимательным и глубоким описанием раннего Средневековья на Руси – как складывались отношения в обществе, какие люди становились популярными, чем вообще была жизнь в те времена. Например, в 1492 году (это по древнерусскому календарю 7000 год от сотворения мира) ожидали конца света, и ожидания и коллективные тревоги были настолько сильны, и все были так уверены в неизбежной катастрофе, что даже перестали указывать даты Пасхи (пасхалии) в календарях после предполагаемого Апокалипсиса. А еще в книге описываются головокружительные сюжеты о том, как Московская Русь путем дипломатических ухищрений, временных союзов, военных кампаний противостояла устремлениям Запада не столько включить русское государство в круговорот европейской политики, сколько уничтожить последнюю твердыню православия на Востоке. Стремление Габсбургов, папского престола, Англии, Польши, Швеции, Дании и других стран «коллективного Запада» контролировать ресурсы Московской Руси, затащить её в странный антитурецкий союз, насильно окатоличить и банально запереть в кольце первых в нашей истории санкций натолкнулось на возрастающую мудрость первых русских самодержцев и молодой московской дипломатии. Интересное исследование феномена присутствия машин и механизмов в истории человечества. Даниэль Штрассберг при этом рассматривает историю взаимоотношения людей и машин с точки зрения психологии. В разные эпохи отношение к машинам менялось. Они вызывали восхищение, восторг, надежду, но также и ненависть, ужас и обвинения в грехопадении. Примечательно, что самыми главными противниками внедрения механизмов были церковники и, как ни странно, философы эпохи Просвещения. Они рассуждали так: машины избавляют людей от занятий трудом, а появление праздного досуга приведет к развитию пороков. При этом из книги мы узнаем много интересных фактов о том, какие машины создавались, например, в Античности, когда для театральных представлений создавали фигуры богов, парящие в воздухе. Переломным моментом в техническом прогрессе стало изобретение парового двигателя, который сумел заменить непроизводительный ручной труд, а открытие электричества привело к созданию гигантских промышленных комплексов, которые кардинальным образом изменили всю мировую экономику. Так что же такое машина – благо или божье наказание? На этот вопрос пытается ответить книга. Роман-головоломка, исключительно изящно придуманная игра, в которую читатель невольно вовлекается. Представьте себе маленький городок где-то в штате Массачуссетс (кстати, в таком же городке выросла и сама Алина Грабовски), где случилась трагедия: на домашней вечеринке погибла Люси Андерсон, местная школьница. В городке шок, все только об этом и говорят. И нам историю отношений с Люси рассказывают десять женщин, среди которых ее одноклассницы, подружки, учителя… Причем о самой Люси могут даже не упоминать – первая половина романа довольно сумбурное изложение отношений между девушками и женщинами в маленьком городке, описание разных интриг, претензий, сплетен. А вот потом постепенно реконструируется история и самой Люси, и обстоятельств ее гибели. Получается такой «детектив наоборот»: мы с самого начала следим за тем, как из монологов постепенно проявляется истина, но куда интереснее становится погружение в мир маленького городка, сообщества, которое переживает трагедию, и как именно эта трагедия отражается на той или иной героине. Повторимся, что это достаточно умело придуманное и выстроенное повествование, не столько даже остросюжетное, сколько смесь социальной и психологической прозы. |

|

|

|

|

|

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано вчера в 21:22

|

|

Опубликовано вчера в 21:00

|

|

Опубликовано вчера в 20:57

|

|

Опубликовано вчера в 20:18

|

|

Опубликовано вчера в 20:20

|

|

Опубликовано вчера в 20:06

|

|

Опубликовано вчера в 20:02

|

|

Опубликовано вчера в 19:07

|

|

Опубликовано вчера в 19:00

|

|

Опубликовано вчера в 18:51

|

|

Опубликовано вчера в 18:19

|

|

Опубликовано вчера в 16:55

|

|

Опубликовано вчера в 16:00

|

|

Опубликовано вчера в 15:31

|

|

Опубликовано вчера в 15:30

|

|

Опубликовано вчера в 15:26

|

|

Опубликовано вчера в 15:03

|

|

Опубликовано вчера в 14:25

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

08.05.2025 в 05:00, просмотров 573

08.05.2025 в 11:51, просмотров 475

08.05.2025 в 16:08, просмотров 436

вчера в 12:26, просмотров 339

08.05.2025 в 19:00, просмотров 335

08.05.2025 в 11:32, просмотров 322

08.05.2025 в 13:38, просмотров 319

08.05.2025 в 19:18, просмотров 318

08.05.2025 в 19:51, просмотров 315

08.05.2025 в 19:26, просмотров 311

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|